Bärbel Dieckmann, geb. 1961 in Bielefeld, studierte von 1981 bis 1988 Bildhauerei an der Fachhochschule Bielefeld bei Richard Heß, dessen Assistentin sie von 1988 bis 1991 war. 1991 bis 1994 Lehrtätigkeit an der Meisterschule für Handwerker (Abteilung Steinmetzen und Steinbildhauer) in Kaiserslautern. Seit 1994 Mitglied der Darmstädter Sezession. Neben anderen Auszeichnungen ist ihr der Gustav-Weidanz-Preis für Skulptur überreicht worden. Sie lebt seit 1994 als Künstlerin und Lehrerin in Berlin und hat viele Werke für die Öffentlichkeit erschaffen, z. B. Das offizielle Portrait des Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Bärbel Dieckmann, geb. 1961 in Bielefeld, studierte von 1981 bis 1988 Bildhauerei an der Fachhochschule Bielefeld bei Richard Heß, dessen Assistentin sie von 1988 bis 1991 war. 1991 bis 1994 Lehrtätigkeit an der Meisterschule für Handwerker (Abteilung Steinmetzen und Steinbildhauer) in Kaiserslautern. Seit 1994 Mitglied der Darmstädter Sezession. Neben anderen Auszeichnungen ist ihr der Gustav-Weidanz-Preis für Skulptur überreicht worden. Sie lebt seit 1994 als Künstlerin und Lehrerin in Berlin und hat viele Werke für die Öffentlichkeit erschaffen, z. B. Das offizielle Portrait des Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Ausgangspunkt und zentrales Thema der bildnerischen Arbeit von Bärbel Dieckmann ist die Figur des Menschen. Innerhalb dieser Grundthematik ist ihr inhaltliches Spektrum ein breites: Es reicht von direkten Portraits bestimmter Personen über zahlreiche namenlose Stehende, Sitzende, Hockende oder Liegende bis hin zur Darstellung von Gestalten und Szenen der (griechisch-antiken) Mythologie.

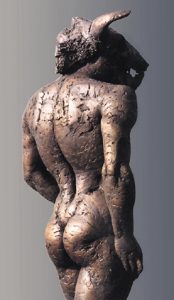

Letzere faszinieren Dieckmann als Verkörperungen zeitlos-aktueller psychischer Grundmuster, wobei ihr besonderes Interesse der Figur des Minotaurus gilt, jenem Mensch- und Stierzüge vereinenden Ungeheuer, welches im Labyrinth von Knossos gefangen gehalten und schließlich von Theseus getötet wurde. Neben vielen Einzeldarstellungen dieses Wesens – darunter sogar eine Minotauria ! – befasste sich Dieckmann mit dessen Sage nicht zuletzt im Rahmen eines ihrer plastischen Hauptwerke, dem 1989 entstandenen Portal zum Theseusmythos.

Bei einem prinzipiell klassisch-idealtypischen Figurenbau – bestimmt durch eine proportional harmonisch ausgewogene Verteilung von Massen und Volumina –  widmet die Künstlerin der Gestaltung der Oberflächen ihrer Arbeiten besondere Aufmerksamkeit. Sind diese von allem Anfang an nie wirklich glatt und geschlossen, wird deren Aufgewühltheit, Rauhheit und Brüchigkeit im Laufe der Jahre in zunehmendem Maße zu einem Charakteristikum von Dieckmanns Arbeiten. Die bereits im Tonmodell lebendig bewegt angelegten Oberflächentexturen werden nach dem Guss noch weiter bearbeitet, bis sie schließlich zwischen sinnlicher Schönheit und dekadenter Morbidität oszillieren.

widmet die Künstlerin der Gestaltung der Oberflächen ihrer Arbeiten besondere Aufmerksamkeit. Sind diese von allem Anfang an nie wirklich glatt und geschlossen, wird deren Aufgewühltheit, Rauhheit und Brüchigkeit im Laufe der Jahre in zunehmendem Maße zu einem Charakteristikum von Dieckmanns Arbeiten. Die bereits im Tonmodell lebendig bewegt angelegten Oberflächentexturen werden nach dem Guss noch weiter bearbeitet, bis sie schließlich zwischen sinnlicher Schönheit und dekadenter Morbidität oszillieren.

Zudem kommt es Ende der 1990iger-Jahre zu einem Aufbrechen der geschlossenen Formen von Dieckmanns Skulpturen: Sie werden so radikal aufgerissen, daß der Blick ins hohle Innere der Figuren frei wird. Gleichzeitig entstehen 1999 erstmals plastische Collagen, die zerbochene Gußteile zu einem Neuen zusammenfügen, das seine Disparatheit nicht mehr zu verhehlen trachtet. Somit gelangt Dieckmann über Rauhheit und Brüchigkeit als Ausdruck und Metaphern von Flüchtigkeit, Vergänglichkeit und Verletzlichkeit – bei gleichzeitigem Verweis auf die sinnliche Schönheit des Gebrochen-Morbiden – zu einer Offenheit, welche die Situation des gegenwärtigen Wahrnehmens und Denkens im Bewusstsein der Unmöglichkeit eines geschlossenen Menschen- und Weltbildes widerspiegelt.

Abgesehen vom prägenden Einfluß ihres Lehres Richard Heß wie auch dessen Lehrers Waldemar Grzimek – die beide für ihre Ausrichtung auf eine klassizistische Figurenauffassung ausschlaggebend waren – empfing Dieckmann wesentliche Einflüsse durch das Studium von Werken der klassischen Skulptur, aber auch von Vertretern der klassischen Moderne wie Auguste Rodin, Aristide Maillol, Wilhelm Lehmbruck, Medardo Rosso, Arturo Martini, Emilio Greco, Marino Marini, Luciano Minguzzi und Pericle Fazzini, Alberto Giacometti, Germaine Richier, Pablo Picasso (dessen Stierkampf-Thematik ihre Beschäftigung mit dem Minotaurus nicht unwesentlich mitangeregt hat) und Amadeo Modigliani.

Abgesehen vom prägenden Einfluß ihres Lehres Richard Heß wie auch dessen Lehrers Waldemar Grzimek – die beide für ihre Ausrichtung auf eine klassizistische Figurenauffassung ausschlaggebend waren – empfing Dieckmann wesentliche Einflüsse durch das Studium von Werken der klassischen Skulptur, aber auch von Vertretern der klassischen Moderne wie Auguste Rodin, Aristide Maillol, Wilhelm Lehmbruck, Medardo Rosso, Arturo Martini, Emilio Greco, Marino Marini, Luciano Minguzzi und Pericle Fazzini, Alberto Giacometti, Germaine Richier, Pablo Picasso (dessen Stierkampf-Thematik ihre Beschäftigung mit dem Minotaurus nicht unwesentlich mitangeregt hat) und Amadeo Modigliani.

Bärbel Dieckmann arbeitet in Gips, Terracotta, Bronze, Stein und Beton.  Seit 2021 hat sie auch den Computer als Werkzeug entdeckt. Von Kindheit an technischen Innovationen interessiert – sie hat auch 2 Semester lang Physik studiert – hat sie sich selbst beigebracht, Skulpturen im Programm zbrush zu entwerfen. Diese lässt sie dann auf einer Internetplattform ausdrucken. Trotzdem bleibt die Arbeit im Analogen für sie weiterhin von essenzieller Bedeutung, bietet sie doch die Möglichkeit der sinnlichen Wahrnehmung nicht nur über die Augen, sondern auch über den Tastsinn und damit einer unmittelbaren Realitäts- und Existenzerfahrung.

Seit 2021 hat sie auch den Computer als Werkzeug entdeckt. Von Kindheit an technischen Innovationen interessiert – sie hat auch 2 Semester lang Physik studiert – hat sie sich selbst beigebracht, Skulpturen im Programm zbrush zu entwerfen. Diese lässt sie dann auf einer Internetplattform ausdrucken. Trotzdem bleibt die Arbeit im Analogen für sie weiterhin von essenzieller Bedeutung, bietet sie doch die Möglichkeit der sinnlichen Wahrnehmung nicht nur über die Augen, sondern auch über den Tastsinn und damit einer unmittelbaren Realitäts- und Existenzerfahrung.

Diese Erfahrung möchte sie auch weitergeben. Dieckmann ist passionierte Lehrerin und hat sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern mythologische Skulpturen erarbeitet, um ein Gefühl für die Wurzeln unserer Kultur zu vermitteln.

Eva Badura-Triska, Kunsthistorikerin, Kuratorin am mumok Wien von 1978 bis 2019

|

|

|

|